一、成果的创新点

(一)提出了校城“共存” 向“共生”迭代的新理念

在新一轮科技革命和产业变革对高素质应用型人才需求迫切的当下,创新性 地提出构建校城命运共同体、利益共同体、奋斗共同体,校城对标地方产业升级 需求,实现了从原有单要素、零散型互动的“共存 ”模式,向高素质应用型人才 培养模式创新、组织形态重构和服务供给优化的“共生 ”模式全方位迭代,实现 校城关系从物理叠加到化学融合的范式转变,破解传统校城合作“表面化、碎片 化、功利化 ”难题,并在地方高校本科教育教学中得到了高效实践。

(二)探索了校城高效适配的应用型人才培养新模式

通过校城文化共融,创新性地形成了和合共生的“大思政 ”格局和“垦荒立 心 ”的创新能力培养新体系,在高素质应用型人才培养上实现校城要素融合、高 效协同。通过校城供需联动顶层设计,形成了围绕地方产业集群动态构建专业集 群的新模式。通过校城教育链、人才链、产业链和创新链的深度融合,开展了“订 单式 ”“3+0.5+0.5 ”“产业学院班 ”“卓越教师班 ”等人才培养新尝试。建立了 “产业需求指数引导—教育资源配置—培养质量反馈 ”的闭环调节机制,推进校 城要素市场化配置的新型治理模式。

(三)创建了校城要素互融共育应用型人才的新机制

汇聚校城优质资源,拓宽了知识、人才、科技、文化等高端要素交换,重构 了能力本位的应用型人才培养体系。构建“ 1+X ”微专业的复合型培养模型,形成 “学科专业-课程体系-实践体系-评价体系 ”四维联动改革路径。构建了产业学院 “双主体 ”办学、课程体系“专业培养+ 企业行业用人 ”双标准、教学大纲“双 向定标 ”、“校-生-协-企 ”四方目标融合等应用型人才培养新路径。

二、成果的推广应用效果

(一)实践效果显著

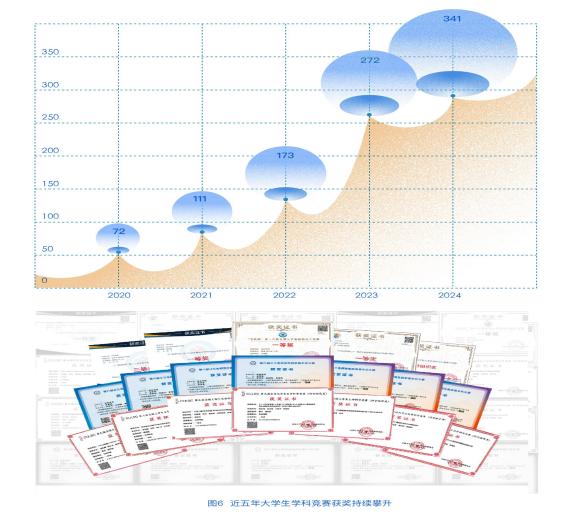

1.人才培养质量显著提升:毕业生初次就业率达 93%,留台率一直保持 30% 以上。用人单位满意度达到 99.6%。近五年,近万人次在省级以上学科竞赛中获 奖(国家奖 971 项),获中国国际大学生创新大赛国家银奖;大学生竞赛位列全 国应用型本科院校五年榜单前 8;学生发明或实用新型专利 585 项。

毕业生双创能力强,涌现出像王熊(上市公司董事长,年产值 200 亿)和邹 成(毕业不久创建杭州铭就电子商务公司,年营业额超亿元)等一批企业老总, 刘猛(毕业 10 年成长为博士生导师且成功入选国家杰青)、蔡海琳(入职中央办 公厅)等一批杰出校友;台州在编在岗省特级教师中近 60%是校友,培养了 100 余位处级以上当地领导干部,享有“教师摇篮 ”和干部“黄埔军校 ”美誉。

2.学科专业成效突出:国省级一流专业建设点占比近40%,一次性新增 14 个 专业硕士点(全国第二),14 个专业通过专业认证。6 个学科进入ESI全球排名 前 1%,列全国应用型高校前茅。“双师双能 ”教师占比 60.5%,拥有 3 支省级创 新(教学)团队。建有 397 家校外实践教育基地,师生团队年均参与科技服务 10000 余人次,服务企业成果显著,累计完成成果转化 150 余项,获 25 项省部级以上奖。

(二)理论成果丰硕

围绕该成果,主持完成国家社科基金重点、国家一般和教育部新工科教改等 国家级、省部级课题 90 余项,出台配套制度文件 130 多个;出版《校城共生育实 才:地方高校应用型人才培养的实践探索》等专(编)著 9 部,在《教育研究》 《中国高教研究》《高等工程教育研究》《新华文摘》等权威期刊发表相关论文 40 余篇,为成果奠定了坚实的理论基础。

(三)辐射示范效果强

学校跻身应用型高校前十强;近 20 篇报告获台州市主要领导点赞批示,6 篇决策咨询报告获国家和省部级领导肯定性批示。成果在 100 余国内高校推广应用, 宁波大学、上海应用技术大学、东莞理工学院、湖北工程学院等 200 多所高校来 校专题考察学习应用型人才培养经验做法,形成可借鉴可推广的校城共生育人“台 州模式 ”。

(四)社会反响大幅提升

成果得到教育部专家、国家、省市领导充分肯定和一致赞誉。《人民日报》 大篇幅刊发《台州学院:以“办好一所大学、繁荣一座城市 ”为使命 聚力打造特 色鲜明的高水平应用型大学》,《光明日报》《中国教育报》新华网、中央电视 台等 60 多家主流媒体进行了 300 次专题报道。应邀在乌镇“互联网+ ”大会、“四 新 ”建设研讨会、中德国际论坛等国内、外会议上作主旨报告 100 余次,在全国 同行中引起广泛赞誉,成为示范引领。