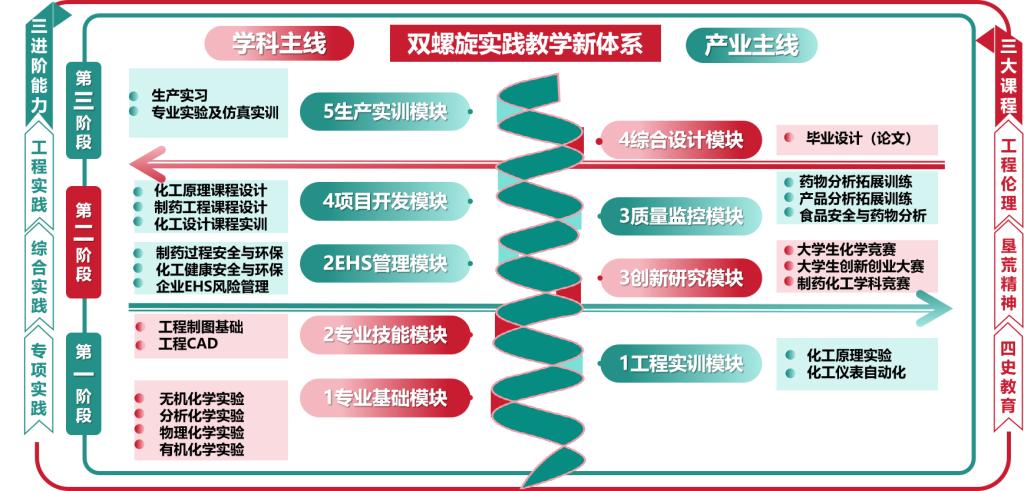

一、动态响应+双线交叉,重构“双螺旋”实践教学体系

动态响应产业需求,穿插学科主线和产业主线,重构双螺旋实践教学体系。

①课程设置对接岗位图谱。将产业链核心环节转化为模块化课程,动态更新学科课程(4个模块),优化产业课程(5个模块),双线螺旋交叉,实现课程设置与岗位融合度达90%以上。

②课程内容对标技术迭代。共建动态调整机制,每年更新实践项目(如废矿油再生虚拟仿真),嵌入产业案例库,实现产业课程与行业技术同步率100%。

③教材体系同步课程迭代。依托省教材基地,推进课程教材一体化和数字化教材建设,建成省级实验实训等系列教材15本。

图2. “双螺旋”实践教学体系图

二、三园融合+校企五共,构建“三融合”实践教学平台

基于校园-研发园-产业园,创建校地、产教、科教融合等校企联合共同体,促进管理-师资-资源深度融合,构建“教科产创”实践教学平台。

①管理融合:以三园为核心,创建省产教融合联盟,将浙工大台州研究院、省重点产业学院等通过联盟理事会和专业建设委员会实现战略协同,实施人才共育-过程共管-师资共培-资源共享-项目共研。

②师资融合:以校园为中心,推进教科产创平台,实行高校+平台+企业双聘制度,组建45名产业导师队伍,开展省虚拟教研室“名师+”活动10多场。

③资源融合:以产业园为轴心,推动先进工艺装备共享,深度链接60余家医药领军企业,集成共享143台大型设备,建成校园基地+研发园平台+产业园车间20多个实践场景。

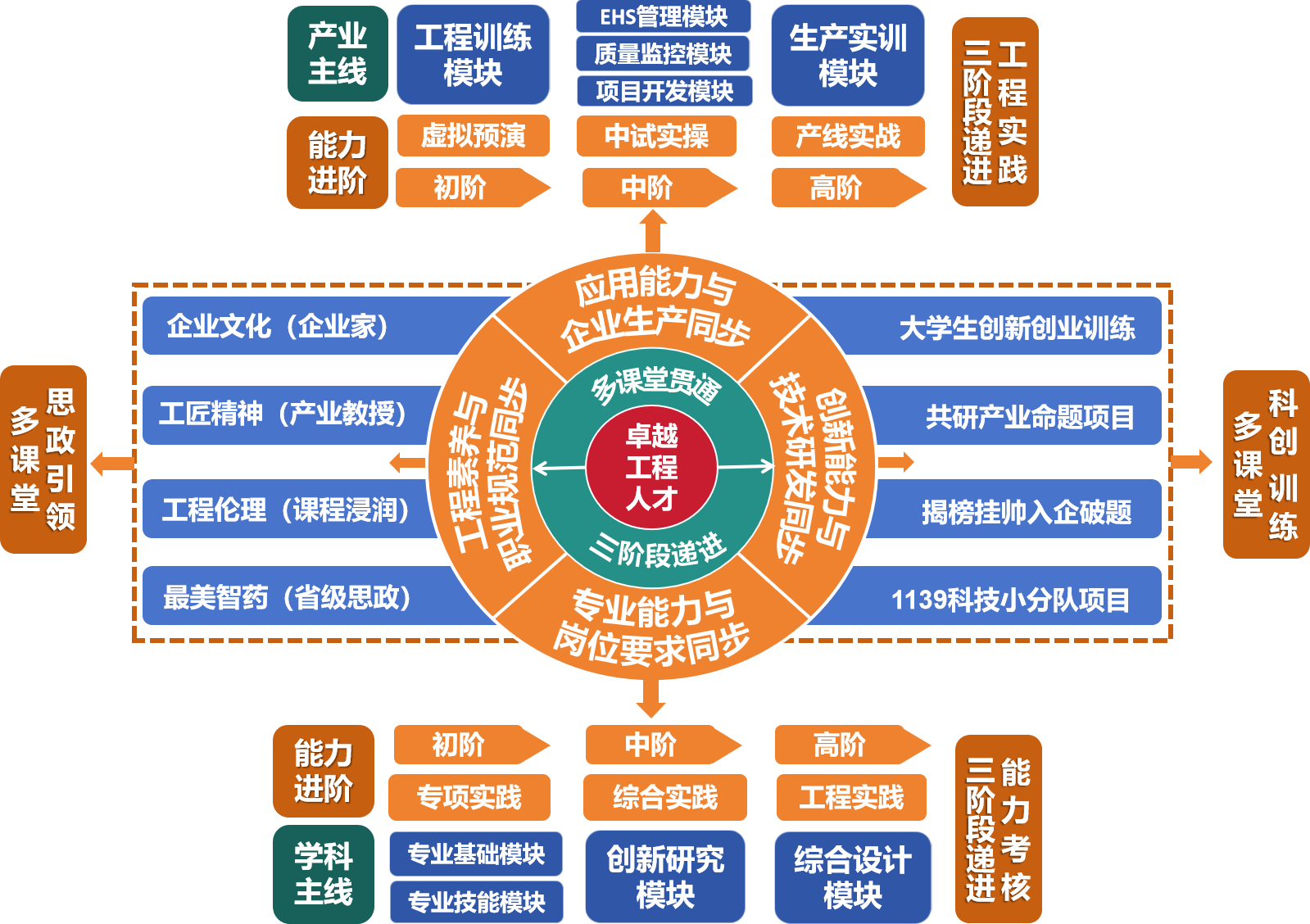

三、多课堂贯通+三阶段递进,探索“四同步”实践教学路径

动态匹配产业发展,遵循能力进阶逻辑,构建四同步实践教学路径。

①多课堂思政引领,实现工程素养和职业规范同步:开展产业教授“企业文化+工匠精神+工程伦理”进一二三课堂近100场,获最美智药等省级思政育人品牌,实现价值引领。

②三阶递进能力考核,实现专业能力和岗位要求同步:对接双螺旋课程体系,开展专项-综合-工程实践能力考核,专业核心能力考核通过率100%。

③三阶递进工程实践,实现应用能力和企业生产同步:共建中试生产线5条,实施虚拟预演-中试实操-产线实战三阶递进,开展产业教授“实战化”训练项目22个。

④多课堂科创训练,实现创新能力和技术研发同步:课内嵌入企业真实项目,课外实施科技服务,13支科技小分队师生入企,共同破题100余项,获产业命题双创项目50多项。

图3. “四同步”实践教学路径图